Ketika Nongkrong Tak Lagi Ngobrol: Ironi Gawai di Ruang Publik

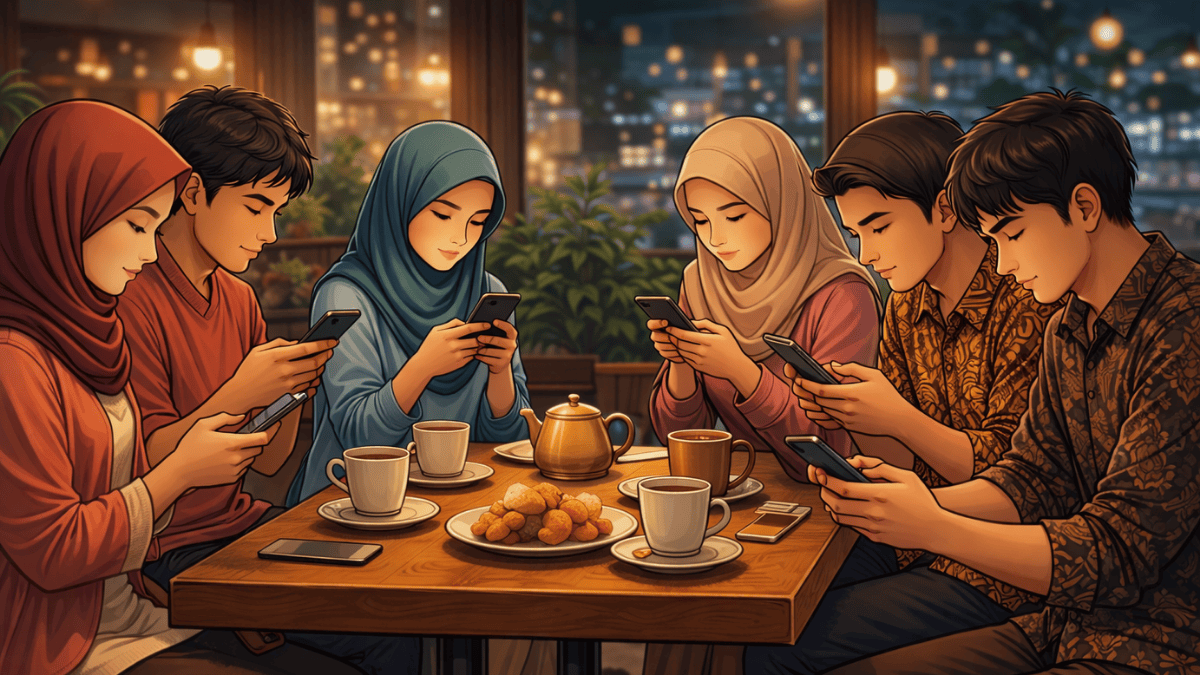

Di banyak sudut kota hari ini, sekelompok anak muda duduk melingkar di sebuah kafe, warung kopi, atau restoran merupakan pemandangan yang terasa akrab sekaligus ganjil.. Meja mereka dipenuhi cangkir kopi dan piring camilan, tetapi kepala mereka tertunduk ke arah yang sama, layar gawai. Mereka bersama, tetapi tidak benar-benar berjumpa.

Fenomena ini bukan peristiwa langka. Ia menjelma rutinitas lintas ruang dan kelas sosial. Nongkrong yang dulu identik dengan obrolan panjang, tawa lepas, dan debat hangat, kini sering berubah menjadi kebersamaan yang sunyi. Seperti ada yang hilang dari interaksi manusia, yakni ‘obrolan’. Percakapan yang hidup, saling menatap, berbagi ekspresi wajah, dan membaca jeda, pelan-pelan terpinggirkan oleh layar yang menyala.

Pesan datang bertubi-tubi dari berbagai grup dan aplikasi. Namun, ketika percakapan berpindah ke ruang digital, chatting, kata-kata justru terasa lebih mengalir. Kita bisa panjang lebar bercerita, bercanda, bahkan curhat, tanpa canggung. Sementara di hadapan manusia lain, kata-kata seolah macet di tenggorokan dan kita lebih nyaman berbagi emotikon ketimbang ekspresi wajah.

Di titik inilah kita perlu jujur bahwa, kita adalah mereka. Kita adalah generasi yang tanpa sadar lebih nyaman ngobrol lewat chat dibanding bertatap muka dan lebih leluasa berbicara di balik layar. Ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat perjumpaan justru terasa kaku, sementara ruang bergerak dan sementara malah terasa intim.

Sosiolog Jerman, Georg Simmel, jauh hari pernah mengingatkan bahwa kehidupan modern ditandai oleh “blasé attitude”, sikap acuh yang muncul akibat banjir rangsangan. Dalam konteks hari ini, gawai menjadi sumber rangsangan tanpa henti. Otak kita dibanjiri informasi, pesan, dan visual, hingga percakapan tatap muka yang menuntut perhatian penuh terasa melelahkan. Kita cenderung memilih bentuk komunikasi yang bisa dikendalikan, bisa dijeda, diedit, bahkan diabaikan.

Sherry Turkle, psikolog dan profesor di Massachusetts Institute of Technology (MIT), dalam bukunya Reclaiming Conversation, menyebut kondisi ini sebagai ironi besar teknologi. Kita “alone together”, dalam arti bersama secara fisik, tetapi sendirian secara emosional.

Menurut Turkle, percakapan tatap muka mengajarkan empati, karena di sanalah kita belajar membaca ekspresi, nada suara, dan bahasa tubuh. Namun, ketika percakapan tatap muka digantikan oleh chat, kita cenderung kehilangan kedalaman relasi.

Di sisi lain, Zygmunt Bauman, sosiolog asal Polandia, menyebutkan bahwa relasi manusia modern sebagai sesuatu yang “cair”. Mudah dibentuk, tetapi juga mudah ditinggalkan. Chat dan media digital memungkinkan kita terhubung tanpa komitmen emosional yang berat. Jika obrolan terasa tidak nyaman, kita bisa keluar dari percakapan hanya dengan menekan tombol; suatu hal yang tidak didapatkan dari obrolan tatap muka karena ia menuntut keberanian untuk hadir sepenuhnya.

Meskipun demikian, menyalahkan teknologi semata tidaklah adil. Gawai hanyalah alat; manusialah yang memberi makna. Kita yang memilih menjadikannya pelarian dari kecanggungan sosial. Kita yang perlahan kehilangan keterampilan bercakap, karena jarang dilatih.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, budaya ngobrol sejatinya adalah fondasi sosial. Dari pos ronda, warung kopi, hingga teras rumah, obrolan menjadi perekat komunitas. Budayawan Emha Ainun Nadjib pernah mengatakan bahwa, ngobrol adalah cara manusia untuk saling menyehatkan akal dan ‘rasa’. Ketika obrolan hilang, yang tergerus bukan sekadar kebiasaan, melainkan daya kita untuk memahami sesama.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah mungkin kita mengambil kembali obrolan yang hilang dan menghadirkannya di ruang-ruang tadi. Jawabannya tentu tidak sederhana, namun juga bukan hal yang mustahil. Merawat obrolan bukan berarti menolak teknologi, melainkan menempatkannya secara proporsional. Obrolan perlu dirawat dengan cara memberikannya ruang, waktu, dan kesediaan untuk hadir.

Dalam hal itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyadari bahwa keheningan di meja kafe bukan hal wajar yang harus diterima begitu saja. Bahwa obrolan tatap muka memiliki nilai yang tidak bisa digantikan notifikasi. Langkah berikutnya adalah sebuah aksi sederhana melalui sebuah kesepakatan untuk sejenak meletakkan gawai saat nongkrong dan memberi waktu khusus untuk benar-benar berbicara.

Lebih jauh, kita perlu membangun kembali keberanian untuk canggung karena obrolan tidak selalu harus cerdas atau menghibur. Ia boleh berantakan, terputus, bahkan membosankan. Justru di sanalah kemanusiaannya. Seperti kata filsuf Martin Buber, relasi “Aku-Engkau” hanya mungkin terjadi ketika manusia hadir sepenuhnya, bukan sebagai objek, melainkan sebagai sesama subjek. Merawat obrolan yang hilang adalah kerja kultural. Ia menuntut kesadaran individu sekaligus dukungan lingkungan. Kafe, warung kopi, dan ruang publik bisa kembali menjadi ruang perjumpaan jika kita mengisinya dengan kehadiran, bukan sekadar tubuh yang duduk berdampingan. Pada akhirnya, obrolan bukan soal kata-kata, melainkan keberanian untuk saling menatap dan mendengarkan. [AA]