Tantangan Keimanan Seorang Muslim di Dunia yang Serba Cepat

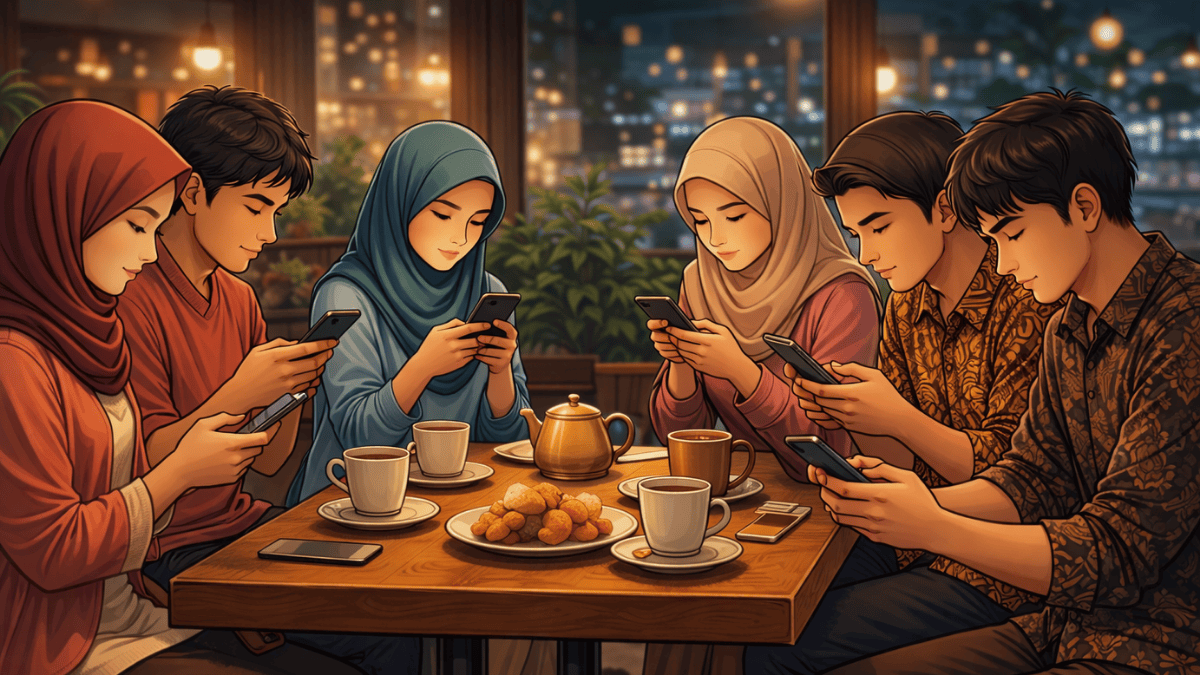

Kecepatan dan ‘instanisme’ telah menjadi kondisi penentu kehidupan zaman ini. Informasi bergerak seketika, ekspektasi berlipat ganda, dan tekanan untuk merespons dengan cepat membingkai cara setiap muslim bertindak, berpikir, dan bahkan berkeyakinan di dunia yang serba cepat ini.

Bagi banyak muslim saat ini, tantangannya bukan hanya bagaimana hidup dengan tepat, tetapi juga bagaimana melakukannya tanpa merasa kewalahan. Kehidupan keagamaan sendiri semakin ditarik ke dalam logika percepatan, seperti khotbah yang lebih ringkas, salat yang lebih cepat, dan jawaban instan untuk pertanyaan moral yang kompleks.

Dalam iklim seperti demikian, persoalannya bukan lagi apakah Islam kompatibel dengan kehidupan modern, tetapi apa yang harus disederhanakan agar Islam dapat dihayati secara bermakna di dalamnya.

Hal pertama yang perlu disederhanakan adalah hubungan antara pengetahuan dan kecepatan. Platform digital telah membuat informasi keagamaan mudah diakses secara luas, tetapi aksesibilitas sering kali mengorbankan kedalaman wawasan.

Fatwa beredar sebagai cuplikan singkat, debat teologis direduksi menjadi slogan, dan nasihat spiritual dikemas untuk konsumsi langsung. Meskipun mengaksesnya tidak selalu berbahaya, kecepatan menciptakan ilusi pemahaman tanpa kerja keras refleksi.

Tradisi intelektual Islam berkembang perlahan, melalui studi bertahun-tahun, debat mendalam, dan penyempurnaan pengetahuan. Penyederhanaan di sini bukan berarti meninggalkan pembelajaran, tetapi menolak dorongan untuk mengetahui segala sesuatu secara instan, sebab iman tumbuh melalui kesabaran, bukan akumulasi.

Area kedua yang membutuhkan penyederhanaan adalah praktik keagamaan. Media sosial secara subtil telah mengubah kesalehan menjadi proyek identitas yang terekspos. Ibadah, amal, dan posisi moral semakin dikurasi untuk pengakuan publik dan visibilitas.

Kondisi semacam itu mendorong perbandingan dan persaingan, mengubah pengabdian menjadi arena pamer diri. Dalam konteks ini, etika Islam sangat menghargai keikhlasan, yang berkembang dalam ketenangan.

Menyederhanakan kehidupan keagamaan mungkin memerlukan penarikan praktik-praktik tertentu dari pandangan publik dan mengupayakannya kembali semata-mata sebagai pertemuan pribadi dengan Tuhan. Kurangnya visibilitas dapat menciptakan integritas yang lebih besar.

Kecepatan kehidupan modern juga mempersulit pengambilan keputusan moral. Pertanyaan-pertanyaan etika datang lebih cepat daripada kemampuan untuk memprosesnya. Krisis politik, ketidakadilan sosial, kerusakan lingkungan, dan kontroversi moral menuntut opini segera.

Dalam hal demikian, keheningan seyogianya diartikan sebagai keterlibatan eksistensial, sebab penalaran moral Islam secara tradisional menghargai pertimbangan yang cermat. Penyederhanaan di sini menyodorkan pemrosesan instan agar setiap masalah direspons dengan instan. Padahal, memilih untuk menahan diri dapat menjadi tindakan etis, menjaga kejelasan moral dalam lingkungan yang bising yang menghargai reaksi daripada refleksi.

Waktu itu sendiri harus disederhanakan. Banyak muslim mengalami kewajiban agama sebagai beban tambahan yang ditambahkan ke jadwal yang sudah terlalu padat. Salat menjadi sesuatu yang harus disisipkan, puasa sesuatu yang harus ditanggung, zikir sesuatu yang ditunda.

Pendekatan semacam itu dalam melihat ibadah memperlakukan iman sebagai serangkaian tugas yang bersaing dengan kehidupan duniawi, daripada kerangka eksitensial yang membentuknya. Spiritualitas Islam menawarkan visi alternatif di mana jadwal ibadah mengatur waktu alih-alih mengganggunya.

Selanjutnya, mengejar-ngejar produktivitas menghadirkan tantangan lain. Budaya kontemporer menyamakan nilai dengan hasil, mendorong optimasi terus-menerus. Logika ini juga menyusup ke ruang-ruang keagamaan, di mana pertumbuhan spiritual diukur berdasarkan kuantitas, berapa banyak bab yang dibaca, berapa banyak unit doa yang dipanjatkan, berapa banyak tujuan yang dicapai.

Tradisi Islam berulang kali menekankan kualitas daripada kuantitas. Tindakan kecil dan konsisten yang dilakukan dengan penuh kesadaran lebih berharga daripada gerakan besar yang dilakukan secara mekanistis.

Umat Islam modern juga menghadapi kelebihan nasihat spiritual. Siniar, ceramah, dan konten motivasi menjanjikan transformasi yang cepat. Meskipun konten keagamaan dapat bermanfaat, informasi yang berlebihan dapat menciptakan kebingungan dan ketergantungan.

Pedagogi Islam klasik menekankan kedekatan emosional dan pembentukan intelektual bertahap daripada instruksi nirhubungan yang terus-menerus. Menyederhanakan konsumsi keagamaan perlu melibatkan komitmen pada lebih sedikit informasi yang terus melimpah dan membiarkan wawasan dihayati daripada terus-menerus ditambah.

Terakhir, ekspektasi akan kesempurnaan harus disederhanakan. Budaya kecepatan menyisakan sedikit ruang untuk ketidaksempurnaan atau pertumbuhan bertahap. Kesalahan diarsipkan, dibagikan, dan diingat.

Lingkungan semacam itu menumbuhkan kecemasan dan kelelahan moral. Bertentangan dengan itu, etika Islam dibangun di atas asumsi kelemahan dan ketidaksempurnaan manusia, sehingga dalam hal ini pertobatan amat diapresiasi.

Menyederhanakan iman mungkin membutuhkan pelepasan fantasi menjadi “muslim yang sempurna” dan menekankan keterbatasan diri dengan lebih jujur dan penuh kasih sayang. Namun, menjadi seorang muslim di dunia yang serba cepat tidak berarti harus menjauh dari kehidupan modern.

Penting dicatat bahwa yang dibutuhkan adalah kebijaksanaan dalam membedakan mana yang layak untuk kompleksitas dan mana yang mendapat manfaat dari kesederhanaan. Keimanan dapat semakin dalam bukan dengan mengikuti segala hal, tetapi dengan memilih di mana harus memperlambat laju.